Les conduites suicidaires en Midi-Pyrénées

Communication présentée par le Dr Cayla le 5 février 2016 lors de la 20e journée nationale de prévention du suicide en Midi-Pyrénées.

Communication présentée par le Dr Cayla le 5 février 2016 lors de la 20e journée nationale de prévention du suicide en Midi-Pyrénées.

Communication présentée par le Dr Cayla lors de la Journée régionale « Investir le champ d’action des quartiers politique de la ville : de nouveaux défis pour la santé publique », le 9 février 2016 à Montpellier.

La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite d’en évaluer l’ampleur, de comprendre les caractéristiques des agressions et de connaître les démarches entreprises par les victimes. L’amélioration de ces connaissances contribue à l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques et des actions de prévention et de prise en charge. Afin de mieux appréhender la réalité des violences faites aux femmes au sein du couple en Midi-Pyrénées, un état des lieux des connaissances a été réalisé en 2015 par l’Observatoire Régional de la Santé de Midi-Pyrénées (ORSMIP) avec le soutien financier et sous la coordination de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité (DRDFE) et de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Les principales informations immédiatement disponibles ont été réunies dans un rapport qui fait également le point sur les systèmes et outils d’information existants en dégageant leurs intérêts et leurs limites ainsi que leurs conditions de production et d’actualisation.

La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite d’en évaluer l’ampleur, de comprendre les caractéristiques des agressions et de connaître les démarches entreprises par les victimes. L’amélioration de ces connaissances contribue à l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques et des actions de prévention et de prise en charge. Afin de mieux appréhender la réalité des violences faites aux femmes au sein du couple en Midi-Pyrénées, un état des lieux des connaissances a été réalisé en 2015 par l’Observatoire Régional de la Santé de Midi-Pyrénées (ORSMIP) avec le soutien financier et sous la coordination de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité (DRDFE) et de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Les principales informations immédiatement disponibles ont été réunies dans un rapport qui fait également le point sur les systèmes et outils d’information existants en dégageant leurs intérêts et leurs limites ainsi que leurs conditions de production et d’actualisation.

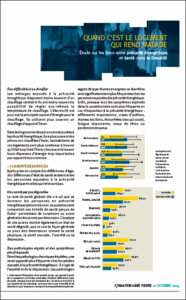

Le travail engagé autour de la thématique des liens entre la précarité énergétique et la santé, tout d’abord avec une étude pilote dans l’Hérault, puis avec une seconde étude dans le Douaisis pour confirmer la portabilité de la méthodologie avait pour objectif premier de mettre en évidence des effets de la précarité énergétique sur la santé des personnes. Ceci a pu être montré par l’analyse des données collectées sur chaque site et est confirmé et consolidé par l’analyse conjointe des données du Douaisis et de l’Hérault.

Cette analyse combinée permet de se baser sur un corpus de données conséquent portant sur 362 logements et 750 personnes.

En 2012-2013, une étude pilote a été conduite dans l’Hérault sur les liens entre précarité énergétique et santé. Cette étude a été menée par l’association GEFOSAT et le CREAI-ORS LR, à la demande de la Fondation Abbé Pierre. Elle a permis de construire une méthodologie et des outils et de les valider sur le terrain dans le contexte Héraultais. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence un certain nombre d’effets sur la santé de la précarité énergétique. Afin de s’assurer de la reproductibilité de la méthodologie développée et de compléter et consolider les résultats obtenus, la réplication de ce travail sur un autre territoire apparaissait nécessaire. Ce besoin a rencontré la dynamique développée par le PACT du Douaisis. La Fondation Abbé Pierre, soutenue par la Fondation MACIF, a donc proposé de réaliser une seconde étude sur les effets de la précarité énergétique sur la santé dans le Douaisis.

En 2012-2013, une étude pilote a été conduite dans l’Hérault sur les liens entre précarité énergétique et santé. Cette étude a été menée par l’association GEFOSAT et le CREAI-ORS LR, à la demande de la Fondation Abbé Pierre. Elle a permis de construire une méthodologie et des outils et de les valider sur le terrain dans le contexte Héraultais. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence un certain nombre d’effets sur la santé de la précarité énergétique. Afin de s’assurer de la reproductibilité de la méthodologie développée et de compléter et consolider les résultats obtenus, la réplication de ce travail sur un autre territoire apparaissait nécessaire. Ce besoin a rencontré la dynamique développée par le PACT du Douaisis. La Fondation Abbé Pierre, soutenue par la Fondation MACIF, a donc proposé de réaliser une seconde étude sur les effets de la précarité énergétique sur la santé dans le Douaisis.

Convaincus qu’il y a un enjeu majeur dans la lutte contre la précarité énergétique à travailler à partir de l’entrée « santé », un projet d’étude sur cette thématique a été élaboré. Cette étude, pilote sur le territoire français, vise à décrire les effets de la précarité énergétique sur la santé.

Convaincus qu’il y a un enjeu majeur dans la lutte contre la précarité énergétique à travailler à partir de l’entrée « santé », un projet d’étude sur cette thématique a été élaboré. Cette étude, pilote sur le territoire français, vise à décrire les effets de la précarité énergétique sur la santé.

Portée par la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, l’étude a été menée à partir du printemps 2011 par l’association GEFOSAT et le CREAI-ORS LR, en partenariat avec le Conseil

général de l’Hérault et le CCAS de la ville de Montpellier dont les services ont contribué directement au repérage et à la mise en relation avec les ménages enquêtés. La Région Languedoc-Roussillon,

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et l’Agence Régionale de Santé ont rejoint le projet en 2012.

Le projet s’intéresse à l’expérimentation d’habitats collectifs autogérés pour le potentiel que représente aujourd’hui ce type de formule en termes de développement d’un « habiter différent » respectueux des modèles et idéaux de vie des personnes sans logis.

L’objectif de la démarche a été de partir d’exemples localisés pour tenter d’en tirer des enseignements de portée plus générale. L’enquête a procédé par entretiens croisés, avec les différents acteurs impliqués sur chacun des sites : habitants sans titre, ex SDF, travailleurs sociaux, élus locaux, techniciens des services, intervenants bénévoles… Elle s’est focalisée sur quatre sites en Midi Pyrénées, sur lesquels ont été stabilisés

depuis deux à cinq ans différents groupes de personnes anciennement SDF.

L’objectif de cette recherche-action était de participer à la construction partagée de critères de qualité en partant d’une analyse de la complexité des relations d’acteurs (gestionnaires, professionnels, personnes âgées et leur entourage) et de susciter le débat auprès de l’ensemble des agents impliqués dans l’administration et la mise en œuvre de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) au niveau des unités territoriales.

La démarche de recherche a été menée en trois temps : une exploitation de la base de données des bénéficiaires, la passation de questionnaires à 1/10ème de la base (1400 questionnaires) à laquelle ont participé les agents des unités techniques au terme d’un temps de sensibilisation-formation à la démarche, puis l’étude approfondie d’une cinquantaine de situations particulières, pour laquelle les principaux protagonistes ont été approchés (bénéficiaires, leurs proches, leurs intervenants et encadrants des structures et les agents administratifs concernés par leur dossier). La dernière étape, qualitative, a permis d’affiner les résultats des étapes quantitatives et de comprendre, en lien avec les contextes locaux, familiaux et sociaux, l’apport et les limites de l’aide APA. Les résultats détaillés de ce travail ont été consignés dans le rapport final.

Cette étude multisites a été réalisée dans six départements métropolitains aux caractéristiques contrastées, et a mobilisé un collectif interrégional de recherche. Elle s’est centrée sur deux types de situations : de personnes ayant récemment intégré une structure d’hébergement spécifique, et de personnes considérées au moment de l’enquête par les acteurs en charge de leur accompagnement, comme se situant « en limite » de maintien à domicile. L’analyse a d’abord porté sur la nature des échanges, négociations et arbitrages entre la personne âgée, les membres de son entourage familial et les acteurs professionnels impliqués dans la prise de décision et la qualification des situations. Une attention particulière a en outre été portée sur le rapport au risque des acteurs en présence, sur les critères et normes qui incitent à orienter ou à s’orienter vers une institution, sur les profils de personnes les plus fragiles.

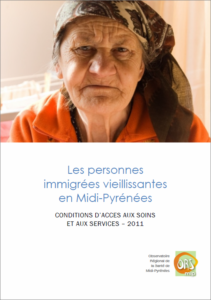

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale a souhaité faire un état des lieux en 2011 sur la situation de migrants vieillissants et sur leurs conditions d’accès aux soins et aux services en Midi-Pyrénées afin de guider l’élaboration d’une politique qui favorise la prise en compte de ce public par les acteurs de droit commun et qui participe à la réduction des inégalités sociales de santé. Quatre axes de travail ont structuré cette recherche d’éléments diagnostics : L’animation d’un groupe technique, chargé de valider la démarche et les résultats, réunissant chercheurs, acteurs institutionnels et associations ; Une synthèse bibliographique afin de dégager les freins à l’accès aux droits et aux services des migrants âgés ; La mobilisation et l’analyse des données et indicateurs accessibles afin de présenter les principaux repères chiffrés qui peuvent servir de données de cadrage ; Des entretiens semi-directifs, sur deux pôles ruraux : Lavelanet, Moissac et un pôle urbain : Toulouse, auprès des professionnels et associations intervenant dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et des populations en difficultés d’accès aux soins et aux services (CCAS, SSIAD, Service social de l’hôpital, EHPAD,).

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale a souhaité faire un état des lieux en 2011 sur la situation de migrants vieillissants et sur leurs conditions d’accès aux soins et aux services en Midi-Pyrénées afin de guider l’élaboration d’une politique qui favorise la prise en compte de ce public par les acteurs de droit commun et qui participe à la réduction des inégalités sociales de santé. Quatre axes de travail ont structuré cette recherche d’éléments diagnostics : L’animation d’un groupe technique, chargé de valider la démarche et les résultats, réunissant chercheurs, acteurs institutionnels et associations ; Une synthèse bibliographique afin de dégager les freins à l’accès aux droits et aux services des migrants âgés ; La mobilisation et l’analyse des données et indicateurs accessibles afin de présenter les principaux repères chiffrés qui peuvent servir de données de cadrage ; Des entretiens semi-directifs, sur deux pôles ruraux : Lavelanet, Moissac et un pôle urbain : Toulouse, auprès des professionnels et associations intervenant dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et des populations en difficultés d’accès aux soins et aux services (CCAS, SSIAD, Service social de l’hôpital, EHPAD,).